कविता

कुदाल

एक बार फिर वही सवाल

कि क्या हो इस कुदाल का

शब्दों से भर गया हूँ कुछ इस कदर

कि किसी शोक प्रस्ताव की तरह

मौन रहूँ कुछ क्षण

इस मौन के अन्तस्थल से उभरती है

एक साफ और ठोस आकृति

जो बार-बार उभरती रही है

जब बैठता रहा हूँ

किसी अनुकूलित विचारस्थली में

पड़ी रही है एक कुदाल

मेरे मस्तिष्क के अंधेरों में

बाहर सब कुछ चमकदार है

धूल रहित व्यवस्थित इतना

कि मैं हो जाता हूँ उथल-पुथल

कि क्या करूॅं मैं इस कुदाल का

जो गड़ती है मेरे दिमाग में इस कदर

कि अकेला पड़ जाता है दर्द

यह शायद समायोजन की समस्या हो

जिसका सम्बंध है व्यक्तित्व विकास से

जिसके लोहे पर लगी है गीली मिट्टी खेत की

और पसीने की गंध

उसकी बेंट पर

कैसे रखूं इस कुदाल को

विकसित मस्तिष्क की जटिल बहसों में

जिसकी अत्याधुनिक तकनीक से

हमारे सुसभ्य प्रयासों के बाद भी

रह-रह कर उभरते हैं

जटिल तारों में उलझे

हमारे कुटिल शास्त्रार्थ

संगणक की अगणित माइक्रोचिप्स से

उभरकर प्रदीप्त होती लिजलिजी इच्छाएँ

और बाजार के जालजंजाल में प्रतियोगी सी

आत्मघाती अहम्मन्यताएँ

कोई अलंकरण नहीं है कुदाल

पर यहाँ लगेगी किसी जादुई कल्पना जैसी

हालांकि यह कोई यंत्र तक नहीं

एक निखालिस हथियार भर है अप्रासंगिक

जो नहीं मुख्यधारा की परिभाषा तक में

जिन्हे हाशिये पर ढकेल रहा है समय

उन्हें विस्मृत करके ही न बनें हमारी स्मृतियाँ

ऐसी निरपेक्ष चेतना पर

उस मोंगफली के छिलके

जिसे मैने नानी जैसी बुढ़िया से खरीदे थे

और जिसने राजस्थानी में कुछ कहा था

और मैं मात्र इतना ही समझ सका

कि बेटा सर्दी बहुत तेज है

तेज ठंडक में कोई चला रहा है कुदाल

आती है कोन गोड़ने की आवाज

जिनमें से उभरती हैं

दर्द के समंदर में डूबी हजार ऑंखें

और लम्बी निरीह चुप्पियाँ

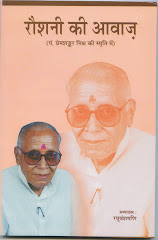

रघुवंशमणि

Subscribe to:

Post Comments (Atom)

1 comment:

आपकी रचना भीतर तक झंकझोरती है और न जाने कितने प्रश्न दे गई. बहुत खूब. बधाई.

Post a Comment